会員誌『カラフル』にて連載のコラム。

日々の暮らしの中で気になる症状や、季節の変わり目のお悩みに

佐々木欧先生がやさしくアドバイスしてくれます。

2025.03.04

パーキンソン病って、なあに?

-

花粉症と喘息で通院中のAさん(46歳、女性)、今日は義母のBさん(76歳)を連れて相談に来ました。もともと物静かなBさんですが、小声で表情も乏しくなり、気になっている様子。よく転ぶので整形外科を受診しましたが、骨に問題はないとのことでした。ひと通りの診察を終え、「パーキンソン病かもしれません。神経内科が専門なので、そちらへ紹介しましょう」と話が始まりました。

-

Q.パーキンソン病って、どういう病気ですか?

Dr. 体が震える、動かしにくくなるなど、症状が徐々に進行する病気です

運動症状が特徴的な病気です。じっとしているときに手足が震えたり、動作がゆっくりで細かい作業をしにくくなったり、小声で抑揚に乏しい声になったりします。筋肉が硬くなって体をスムーズに動かしにくくなり、表情も乏しくなります。足を踏み出しにくくなるのに加えて、体のバランスもとりづらくなり、転びやすくなるといった症状がみられます。

俳優のマイケル・J・フォックスや、ボクサーのモハメド・アリがかかったことで、パーキンソン病は有名となりました。おふたりは、30ー40歳ごろという若年で発症しましたが、多くの場合は高齢で発症します。 -

Q.寝たきりになってしまいますか?

Dr. 治療の進歩で、コントロールすることができる病気になりました

パーキンソン病は、かつては15年で寝たきりになる方が多い病気でした。治療の進歩に伴い、そのほとんどが寝たきりにならず、一般の方と寿命も変わらなくなってきています。しかしながら根本的な治療法はみつかっていないため、早期発見と治療の開始が大切です。

-

Q.どういった症状がありますか?

Dr. (先述の)運動症状が現れる前に、便秘や睡眠障害、嗅覚低下などが見られる場合が多いです

運動症状によってパーキンソン病の発症の診断をしますが、それに先立って10ー20年前から、便秘や睡眠障害がみられることが多いと知られています。

睡眠障害としては、不眠や過眠のほか、特徴的なのは「レム睡眠行動異常症」といって、睡眠中に大声で寝言を言ったり、腕を振り回したり、殴る、蹴るといった激しい動作がみられる場合もあります。また、「むずむず脚症候群」といって、夕方から夜にかけて、足裏がむずむずする感覚やほてり感が気になって、足を動かしていないと落ち着かない症状がみられる場合もあります。

病気が進行すると、認知機能障害や抑うつといった精神症状、発汗の異常や頻尿、立ちくらみといった自律神経症状がみられる場合もあります。 -

Q.病気の原因はわかっていますか?

Dr. 脳幹部で、ドーパミン(=ドパミン)を産生する神経細胞が減少して起こります

大脳で処理した情報を、脊髄に伝達する中継地点が脳幹です。例えば手足を動かしなさいという大脳からの指令を実行するうえで、運動を細やかに調節する役割も担っています。ドーパミンは、筋肉を制御して運動をコントロールするうえで欠かせない脳内物質です。ドーパミンは、幸福を感じたり、やる気を出すうえでも重要な物質であり、快さを感じる脳内報酬系においても中心的な役割を果たしています。

-

Q.遺伝しますか?

Dr. ほとんどは遺伝しませんが、家族歴がみられる場合があります

パーキンソン病の5ー10%で、家族歴がみられる場合があり、40歳未満で発症する若年発症の方の一部にみられることが知られています。若年発症の場合、病気の進行が緩やかで、初期症状は歩行障害が多く、震えは少ない、認知機能障害はみられない、といった特徴があります。

-

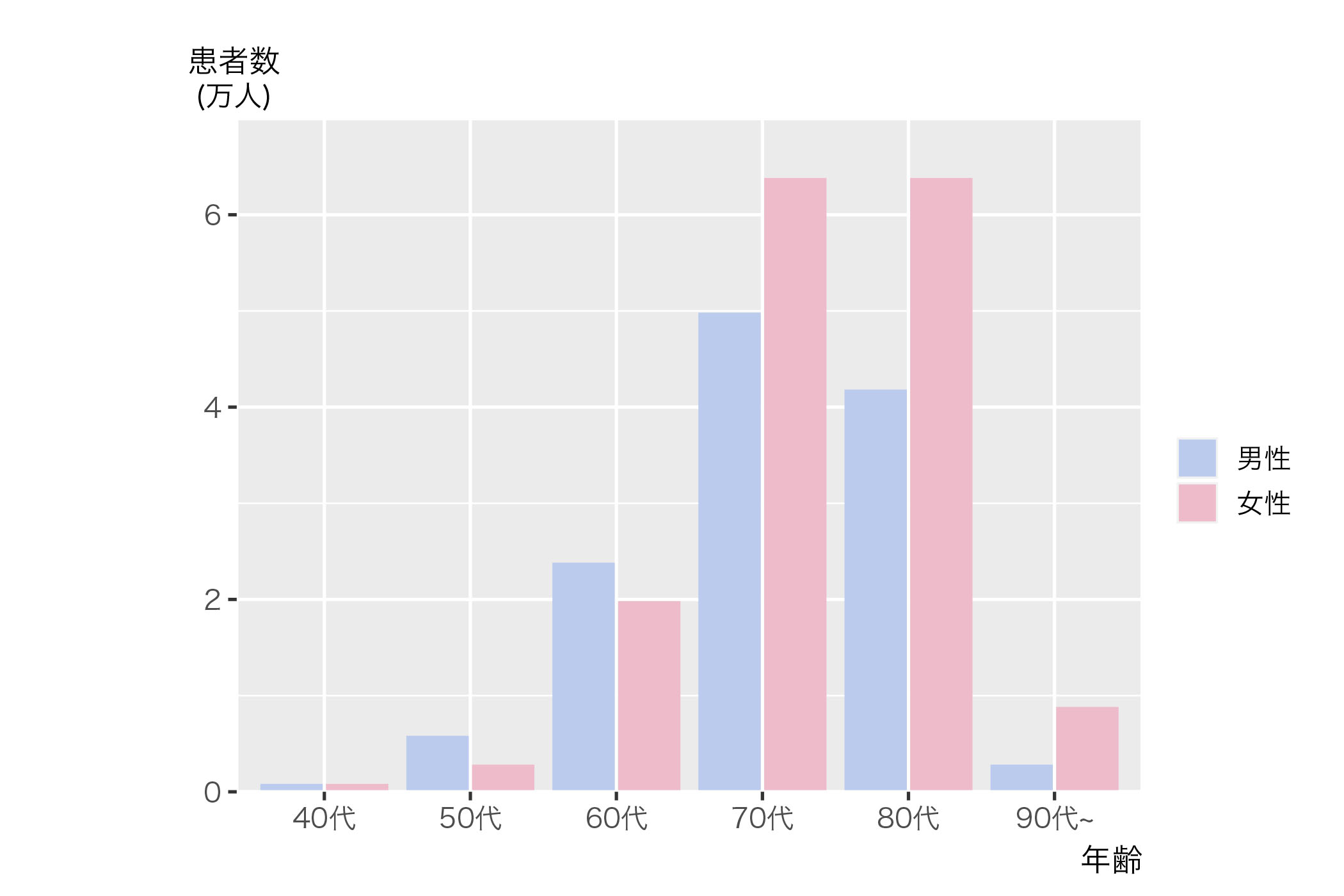

Q.パーキンソン病の人は、どれくらいいますか?

Dr. 高齢者に多く、2020年の全国調査では約29万人でした

患者数(推計) は人口の高齢化に伴って世界的に増加傾向で、1990年の300万人から2015年に690万人へ増加しました。また、2040年には1420万人と、25年で2倍以上の増加が予想されています。我が国の患者数も急増しており、2014年の調査では16万人でしたが、2020 年の調査では29万人に到達する勢いでした。

-

Q.どういった検査で診断しますか?

Dr. 経過や症状を診察で詳しく評価しながら、他の疾患を除外したうえで診断します

パーキンソン病は、採血検査や、CTやMRIといった一般的な画像の検査では、異常がみられない病気です。症状や詳しい経過の確認や、姿勢や動作、筋肉の緊張状態といった身体診察で診断します。基本的に「神経内科」で診断します。パーキンソン症候群といって、症状がそっくりな病気がいくつかありますので、採血や画像検査などを行いながら、他の病気を除外することが欠かせません。薬の副作用の場合もあります。

-

Q.どういった治療をしますか?

Dr. 飲み薬や貼り薬で脳内のドーパミンを補います

ドーパミンの原料となる「レボドパ製剤」の内服を中心に治療します。内服薬と貼り薬に加えて、特別な装置を用いて持続投与する皮下注射薬とがあります。

薬の効果を高めつつ、副作用を減らすには、脳内でのドーパミンの効果を一定の範囲内にとどめることが必要となります。そのため、ドーパミンと類似の働きをする薬や、分解を遅らせる薬、効果を補助する薬など、さまざまな治療薬の開発が進んでいます。複数の薬剤を併用することで、病状に応じた安定した効果を得ることが可能です。

より高度な治療が必要な場合には、専門施設で外科治療を行う場合もあります。胃ろうを作製して腸内へ薬剤を持続的に投与したり、脳に電極を埋め込んで電気刺激する治療法も開発されております。施設はかなり限定されますが、MRIと超音波とを併用することで、手術を行わずに脳内の病変を熱凝固させる治療法(MRガイド下集束超音波治療法、MRgFUS) も行われ始めています。 -

Q.生活で気をつけることはありますか?

Dr. 運動の習慣が大切です

日常的な身体活動量が多いと、病状の悪化が遅いと報告されています。家事動作や、肉体労働なども効果があります。体力維持のための有酸素運動に加えて、体をひねったり、手足を伸ばしたり、重心移動を伴って大きく動かすストレッチの動作が重要で、太極拳・ヨガ・ダンスなどもおすすめです。病状に応じて適切な運動内容が変わりますので、主治医の先生と相談しながら行いましょう。

-

Q.食事はどうでしょうか?

Dr. 地中海式食事や伝統的な日本食にならい、魚や野菜・果物を豊富にとりましょう

地中海式食事は、がんや成人病への予防効果が報告されており、パーキンソン病への効果も報告されています。赤身肉は控えめで、魚や豆類からタンパク質をとり、野菜や果物をふんだんにとる食事スタイルは、伝統的な日本食とも似ています。

魚に含まれるオメガ-3 系脂肪酸や、豆類・野菜・果物のポリフェノールには、抗酸化作用・抗炎症作用があり、食物繊維の整腸作用とともに予防に寄与していると考えられます。 -

サインをした際に徐々に文字が小さくなったり、車をバックで駐車できなくなったりすることも、パーキンソン病の症状の場合があると言われて、心当たりのあったBさん。コントロールできる病気だと聞いて安心し、ちゃんと診断を受けようと決意した様子でした。大学病院の神経内科への紹介状を受け取って、しっかりとした足取りで帰ってゆきました。

佐々木欧(ささき・おう)

医師。東大病院で長年アレルギーやリウマチ(膠原病)の診療に従事。

現在は秋葉原駅クリニックで内科全般の診療を手がけている。

生活のなかで実践できるセルフケアの開拓や患者さんの不安を軽くできる、やさしい医療を目指している。