2025.04.16

老齢年金の請求手続きや年金受給者の退職後の年金改定について

みなさんこんにちは今回もみなさんの関心の高い年金についてお話をさせていただきます。今回は相談事例を用いて解説をさせていただきます。

【事例①】

最初は、胡蝶ゆかりさんからの相談です。

| ゆかりさん | 私は昭和37年7月1日生まれですが、先日、日本年金機構から老齢年金の請求書が送付されました。私はまだ仕事をしており厚生年金に加入をしていますが、提出する必要がありますか? |

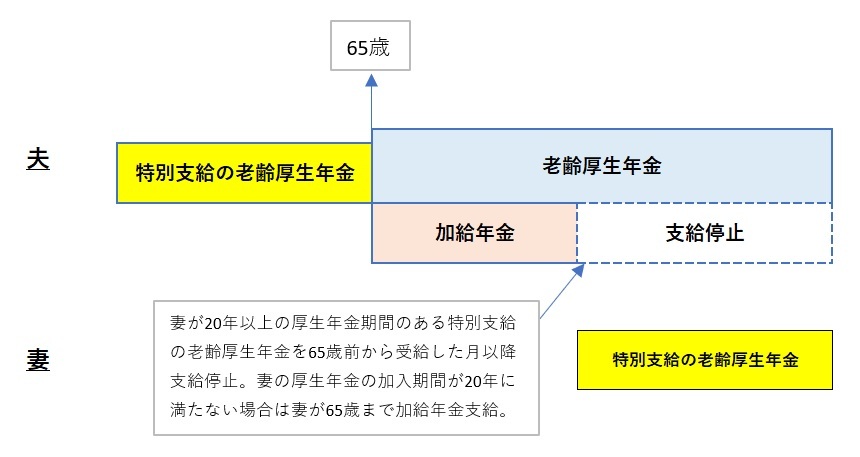

| 社会保険労務士(以下社労士) | 昭和36年4月1日以前生まれの男性と昭和41年4月1日以前生まれの女性で、10年以上の年金受給資格を満たしたうえで、厚生年金加入期間が1年以上ある方は、60歳~65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。この年金は受給開始年齢を先送りしても増額されることはありませんので、忘れずに請求手続きをしてください。 |

| ゆかりさん | わかりました。請求時に必要な書類を教えてもらえますか?ちなみに私の夫は昭和32年2月1日生まれで30年以上厚生年金に加入し、65歳から満額受給をしていて、老齢厚生年金に加給年金が加算されていますが。 |

| 社労士 | 老齢年金の請求時に必要な書類は下記の書類になります。 ①年金を振り込む為の本人名義の預金通帳またはキャシュカードの写し ※公金受取口座登録をしている場合、上記は不要ですが、請求書に金融機関名、支店名、口座番号、口座名義を必ず記載し、マイナンバーを記載する必要があります。 ②雇用保険被保険者証の写し ※自営業者や役員等で7年以上雇用保険に加入していない方の場合は、その旨を所定欄の該当する箇所に〇をして、署名欄に署名をしてください。 ③配偶者の方がいる場合には二人の要件(生年月日・加入月数等)に応じて戸籍謄本や住民票や配偶者の所得証明が従来は必要でしたが、請求書にマイナンバーを記載すれば、提出の必要はありません。(戸籍謄本は令和6年11月から提出不要になりました。) ※相談時にマイナンバーの確認を求められる場合もあります。マイナンバーは請求書の所定欄に必ず記載いただきますが、相談窓口によってはカードの提示を求められる場合もありますので、カードをお持ちの方は持参いただいた方がよろしいかと思います。詳しくは電話等で日本年金機構または年金事務所で確認してください。 |

| ゆかりさん | よくわかりました。仕事もなかなか休むことができないのですが、遅れて書類提出しても問題ないでしょうか。 |

| 社労士 | 請求書の提出が遅れても誕生日の前日の属する月の翌月分から年金は遡って支給されます。ゆかりさんは厚生年金に何年加入されましたか。 |

| ゆかりさん | 私は結婚前の加入期間も入れると25年程になります。 |

| 社労士 | そうなると、ゆかりさんは誕生日の前日以降、ご自分の年金請求書をすみやかに(誕生日の前日の属する月から1ケ月以内等)必ず提出してください。 |

| ゆかりさん | なぜですか? |

| 社労士 | 現在ゆかりさんの夫の老齢厚生年金に加給年金が加算されているとのことですが、その加給年金はゆかりさんが20年以上加入した特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した時点で、夫に加算されている加給年金が終了となります。そのため、ゆかりさんの請求手続きが遅れると夫に加算されている加給年金が過払いとなり、ゆかりさんの請求手続き確認後に、ご主人に過払い分の返還請求通知が日本年金機構から送付され、過払い分を返還しなければならなくなります。 |

| ゆかりさん | それは大変ですね。よくわかりました。必ず早めに請求書を提出するようにします。 |

社労士からの説明

加給年金の支給停止については配偶者の受給権発生(請求手続き)を確認後に行います。請求手続きが遅れる と、上記のようなこと発生しますので、該当する方は気をつけていただく必要があります。

【事例②】

次は煉獄京志郎さんから相談です。

| 京志郎さん | 私は昭和33年4月2日生まれで67歳ですが、定年後再雇用及び雇用延長でフルタイムで仕事をして、厚生年金に加入をしています。ただ、体の調子もあまりよくないこともあり、7月末に会社を退職したいと考えていますが、年金受給額はどうなるのでしょうか。再雇用後は報酬も減額になりましたが、その分在職調整の基準には該当しないようで、老齢厚生年金は支給調整されず全額支給されています。 |

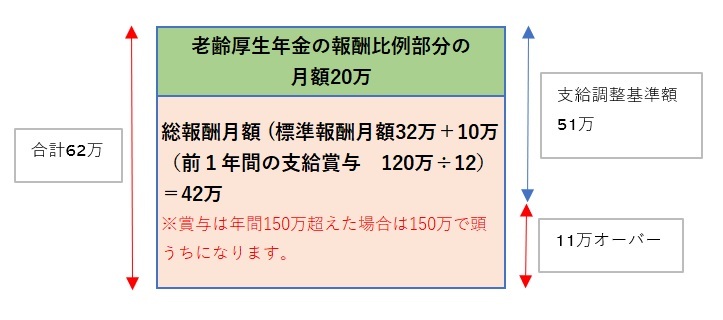

| 社労士 | 在職調整の支給停止の仕組みは、支給停止基準額が令和7年4月から1万円引き上げられ、51万になりました(令和6年度は50万)。それにしたがい、老齢厚生年金の報酬比例部分の1ケ月分と総報酬月額の1ケ月分(標準報酬月額(月次給与)と前1年間に支給された賞与の合計額を12月で月割りした額との合計額))との合計額が51万を超えた場合、超えた分の2分の1を支給調整するという仕組みです。 |

20万+42万=62万

62万(総報酬月額)-51万=11万

11万÷2=5.5万

5.5万円支給停止

20万-5.5万=14.5千円(支給調整後の年金額)

62万(総報酬月額)-51万=11万

11万÷2=5.5万

5.5万円支給停止

20万-5.5万=14.5千円(支給調整後の年金額)

| 京志郎さん | なるほどよくわかりました。 |

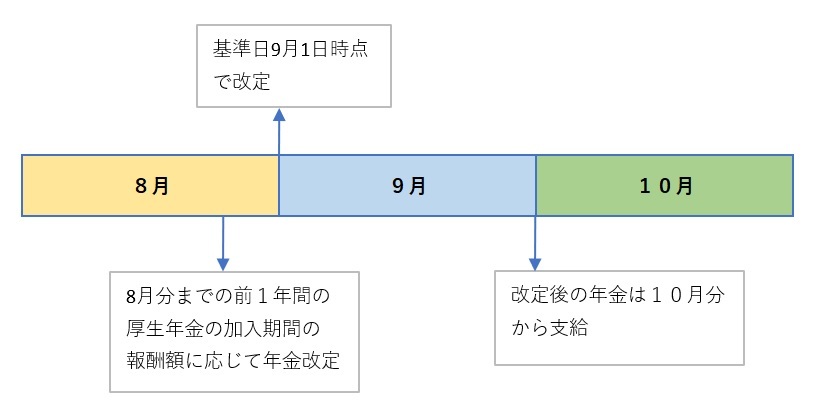

| 社労士 | また、65歳以降の老齢厚生年金受給者の方で厚生年金に加入している方は、毎年基準月である9月1日時点で年金改定されます。具体的には9月の前月の8月までの厚生年金の加入期間の報酬額に基づき10月から年金改定されます。この改定は在職し厚生年金加入中であっても改定されます。厚生年金加入期間の70歳まで、厚生年金加入中であれば毎年実施されます。 |

※前1年間は65歳到達以降の期間になりますので、9月1日時点で満66歳に到達していない方の 場合は8月までの期間で改定します。

| 京志郎さん | なるほど毎年年金額が増えていくわけですね。 |

| 社労士 | フルタイムで働く等の要件を満たせば、70歳まで厚生年金の加入義務がありますので、70歳まで上記の仕組みで年金改定がされます。 |

| 京志郎さん | 先生私の場合、今年の7月で退職しようと考えていますが、その場合はどうなりますか。 |

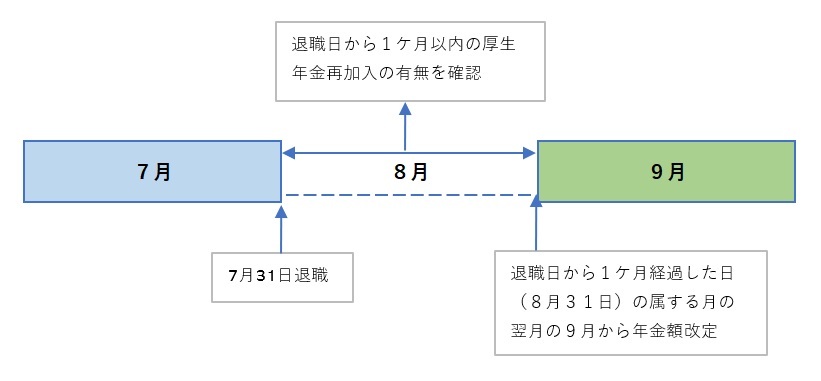

| 社労士 | 9月の基準月の前に退職した場合には退職時改定が適用されます。具体的には退職日(厚生年金喪失日は退職日の翌日)から1ケ月経過した日時点で厚生年金に再加入していないことを確認し、退職日から1ケ月経過した日の属する月から年金額が改定されます。京志郎さんが7月31日で退職した場合、7月31日から1ケ月経過し日(8月31日)の属する月の8月から年金額が改定されます。 |

| 京志郎さん | 退職日から1ケ月以内に再就職して厚生年金に加入したらどうなるのですか。 |

| 社労士 | その場合、退職時改定はされず、最初に説明した9月基準月での改定の対象になります。 |

| 京志郎さん | 年金額はどう改定されますか。 |

| 社労士 | 月末退職の場合は翌日が厚生年金喪失日ですので、退職月までの加入月数で改定されます。月途中の退職なら、その月は厚生年金加入月にはならないので、前月までの月数で改定されます。なお、月末退職の場合は退職月までの社会保険料が控除されます。 |

| 京志郎さん | よくわかりました。ありがとうございました。 |

【事例③】

最後は竈門炭次さんから相談です。

| 炭次さん | 現在年金制度の改正が議論されているそうですが、どんな改定が予定されているのですか。 |

| 社労士 | 国は財政検結果にもとづき、持続可能な年金制度の確立を目指し、様々な年金の制度改正をすすめようとしています。これから国会で議論を経て施行されるため、実施時期もまだみえていませんが、主な改正は以下の内容です。 まず、在職老齢年金の支給基準の改定です。現在の在職調整の基準額は500千円ですが、この基準額の引上げが検討されています。具体的には現在の最高等級の650千円や710千円への引上げが検討されています。そもそも在職支給調整を廃止するという議論もありましたが、財政上の観点から一定程度の基準は残るのではないかと考えます。 |

| 炭次さん | 遺族年金についても改定が検討されていますよね。 |

| 社労士 | 現在の遺族年金制度の仕組みは昭和61年の基礎年金創設時から始まり、その後いくつかの改正がありました。前提としては家計の主である夫が死亡した場合に、生計維持されていた妻や未成年の子の生活が困らないために設計をされています。しかしながら、昭和61年当時と比べて女性の社会進出も進み、いわゆる専業主婦という方も減りました。そのため第3号被保険者制度自体も廃止をという議論もでていますが、遺族年金の現在の仕組みも現在の社会情勢にあったものにしていく必要があると考えられています。 |

| 炭次さん | 具体的にどういう改正が検討されているのでしょうか。 |

| 社労士 | 具体的には下記のような内容です。 遺族厚生年金の支給期間の見直し 厚生年金加入中(または25年以上の受給資格を満たしている)の夫が死亡した場合、その妻に遺族厚生年金が支給(死亡時に未成年や20歳未満の障害者の子がいる場合は遺族基礎年金も支給)されますが、その妻が死亡時に満30歳未満の場合、5年の有期年金とされますが、この年齢対象を段階的に引き上げ、最終的には終身年金ではなく、この支給終了年齢を段階的に引き上げ。最終的には終身年金ではなく、5年間程度の有期年金とする改定を実施が検討されています。 遺族厚生年金の男性の年齢要件の廃止 死亡者の遺族が妻の場合には年齢要件は問われずに生計維持要件があれば、遺族厚生年金が支給されますが、夫については年齢要件(死亡時に満55歳以上で受給権が発生、満60歳から遺族年金支給(ただし、満18歳の最初の年度末(障害者は20歳)の子がいる場合は55歳未満でも支給。)が課されていますが、この男性の年齢要件の廃止することが検討されています。 その他の改正も検討をされていますが、施行は国会の審議・議決を得てからになりますので、詳細は厚生労働省のホームページや新聞報道等を確認していただきたいと思います。 |

| 炭次さん | ありがとうございました。 |

最後に社労士から一言

老齢年金の請求書も年金ネットを通じて提出できるようになり、また必要書類も大分少なくなりましたが、年金請求はその人の履歴や配偶者の請求状況や子の有無によっても異なります。請求する際にご自分の場合はどうなのか気になる場合は、年金事務所等の窓口や社会保険労務士に相談いただくようお願いいたします。